法政大学国際文化学部

情報リテラシーI,II

担当 重定 如彦

2003年4月19日

第4回 ファイル操作

1. ファイル (File)

第1回目の授業で、コンピュータにはディスクと呼ばれる記憶装置があると述べましたが、データやプログラムは「ファイル」と呼ばれる形でディスク内に保存されます。ファイルは文章、画像、プログラムなど、コンピュータが扱うなんらかのまとまりのあるデータです。ファイルの管理はOSの最も重要な機能の一つです。

ファイルにはそれぞれファイルが何を意味するものであるかを示したり、他のファイルと区別するために名前をつけることができます。ファイル名は

「名前.拡張子」

のように「.」(半角のピリオド)記号で名前と拡張子の部分に区切ってつけられます。ファイルはWindows上では「ファイル名」と「ファイルの種類を視覚的に表現した小さな絵」をセットにした「アイコン」と呼ばれる形で表示されます。

名前の部分はユーザが自由に好きな名前をつけることができます。半角文字で約200文字、全角文字で約100文字の長さの名前をつけることができますが、実際には長くても10文字程度の名前をつけるのが一般的です。また、以下の点に注意してください。

l

半角の大文字と小文字は区別されない

Windowsではファイル名に半角文字を使った場合、大文字と小文字は区別されません。例えば、test.txt というファイルと Test.TxtというファイルとTEST.TXTというファイルはWindowsでは同じファイルとみなされてしまうので注意が必要です。

l

ファイル名に全角文字を使用できないコンピュータが存在する

海外のコンピュータやWindows以外のOSではファイル名に全角文字を扱えないものが存在しますのでファイルをやりとりする場合、相手のコンピュータのOSが何かわからない場合は全角文字を使わないほうが無難です。

また、後の授業でファイルをインターネットに公開する方法を説明しますが、その場合はファイル名を半角の英数字にする必要があります。

l

ファイル名に使用できない文字がある

以下の半角文字はファイル名として使うことができません。

* | \ < > / ? “ :

拡張子はそのファイルがどんな種類のデータであるかを表す半角のアルファベット 3文字(1〜4文字の場合もあり)の記号です。拡張子はコンピュータがそのファイルをどのアプリケーションで処理をすればいいかの手がかりとなるものです。代表的な拡張子を表にまとめます。なお、拡張子に使える文字の制限は名前の部分と全く同じです。

|

拡張子 |

意味 |

|

txt |

テキストファイル。最も標準的なファイル形式の一つ |

|

doc |

ワードプロセッサ「Word」で作成された文書ファイル |

|

ps |

ポストスクリプトと呼ばれるインターネットで広く使用されている文書ファイル |

|

htm (又はhtml) |

HTML形式のファイル。WWWで標準的に使用されており、ウェブページは一般にHTMLで記述されている |

|

bmp gif jpg png |

ビットマップファイル。画像を格納するファイルで、bmpはWindowsが標準的にサポートする画像形式で記述された画像ファイルであることを表す。残りの3つは今日のコンピュータで利用されている代表的な画像格納形式で格納された画像ファイルであることを表す |

|

exe |

実行可能ファイル。アプリケーションのプログラム本体など。 |

拡張子の名前の付け方は実際には規格として定まっているわけではありませんが、表にあげた拡張子は一般に普及しており、勝手にファイルの拡張子を変更してしまうとコンピュータが正常に動作しなくなる可能性があります。例えばメモ帳で作った文章ファイルは拡張子の部分に .txt が自動的につけられますが、拡張子を勝手に .exe などに変更するとその文章をダブルクリックしてもメモ帳で開けなくなってしまいます。

ファイルは「データファイル」と「実行可能ファイル」の2種類に分類されます。

「データファイル」はアプリケーションが扱うデータが格納されているファイルで、例えばワープロで書いた文章や、画像エディタで描いた画像などがこれに相当します。アプリケーションの実行を行うには、アイコンをダブルクリックすればよいと前回の授業で説明しましたが、データファイルを指すアイコンをダブルクリックすると、そのデータを処理するためのアプリケーションが実行されます。

一方「実行可能ファイル」はアプリケーションプログラムそのものが格納されたファイルを指します(拡張子はexe)。メモ帳やWordなどのワープロ、CDプレーヤー、ゲームソフトなどがこれに相当します。実行ファイルを指すアイコンをダブルクリックすると、その実行ファイルそのものがアプリケーションのプログラムとして実行されます。

例えばメモ帳で作った「text.txt」というファイルは拡張子が .txt なので、ダブルクリックすると自動的にメモ帳(注:法政大学ではEmEditor)のアプリケーションが起動されてその中身を編集することができるようになります。一方、MikaType.exe は実行可能ファイルなのでプログラムであるMikaType.exeそのものが起動されます(次図参照)。

このように(exe以外の)ファイルの拡張子とファイルを表すアイコンをダブルクリックした時に実行されるアプリケーションは基本的に1対1に対応するため、以前はファイルを作成する際に拡張子が何を意味するかをしっかりと理解する必要がありましたが、現在ではアプリケーションが自動的に拡張子をつけてくれるものが多くなっていたり、アイコンの絵の部分でファイルをダブルクリックした時にどのアプリケーションイルが実行されるかを表現するようになってきたことから、ユーザが拡張子を直接操作することはほとんどなくなりました。(補足:ファイルごとに拡張子を無視してダブルクリックしたときに実行するアプリケーションを自分で設定することも可能です)

実際Windowsでは、初期設定ではアイコンに表示するファイル名の部分で拡張子をユーザに見せない(ファイル名を表示する際に拡張子の部分を省略して表示する)ようになっており、ユーザが拡張子を直接扱うことはそれほど多くはありませんが、ファイルを保存する場合などで依然として拡張子の知識が必要になる場合があります。また、誤ってファイルの拡張子を変更した場合、代表的な拡張子とその意味を覚えていないと元に戻すことができなくなってしまう場合があるので、よく使う拡張子は覚えて下さい。なお、法政大学の演習室のコンピュータは拡張子を表示する設定になっています。

2. フォルダ (Folder)

コンピュータにはファイルをディスクの残り容量が許す限りいくらでも作ることができます。実際にWindowsでは、コンピュータを購入したばかりの状態でも数千以上のファイルがハードディスク内に保存されており、コンピュータを使いはじめると、ファイルの数が数万以上になることもめずらしいことではありません。大量のファイルを一つの場所に入れておくとごちゃごちゃしてしまい管理するのが大変です。そこで、コンピュータでは「フォルダ」(Windows以外のコンピュータでは「ディレクトリ」と呼ばれることもあります)と呼ばれる入れ物を用意してファイルの管理を行っています。

話をわかりやすくするために、例を挙げます。コンピュータのハードディスクを「本棚」、ファイルを「本」だと思って下さい。本を整理せずに本棚の中に適当に入れてしまうとごちゃごちゃして、どれがどこにあるかわからなくなってしまいます。そこで普通は本の棚ごとに分類を行い、例えばこの棚には辞書を、この棚には教科書を、この棚には漫画を、という風に棚に入れる本の種類を決め、整理整頓をすることで何がどこにあるかわかるようにします。この 棚に相当するものが「フォルダ」です。フォルダはWindows上ではファイルと同じようにアイコンで表示されますが、アイコンの絵の部分は黄色いブリーフケースの絵(右図)が表示されます。

棚に相当するものが「フォルダ」です。フォルダはWindows上ではファイルと同じようにアイコンで表示されますが、アイコンの絵の部分は黄色いブリーフケースの絵(右図)が表示されます。

フォルダのアイコンをダブルクリックすることでフォルダの中身を表示するウィンドウが起動します。例えばCドライブのProgram

Filesという名前のフォルダはWindowsにインストールされている主なアプリケーションを格納するためのフォルダです。

フォルダの中にはファイルをいくつでも格納することができますが、一つのフォルダの中に同じ名前のファイルを複数格納することはできません。ただし、同じ名前のファイルであっても、別のフォルダには格納することができます。また、フォルダの中に格納するファイルをさらに分類するためにフォルダの中に別のフォルダを格納することもできます。このあたりは前回の授業で説明した、メニューとサブメニューの関係に似ています。ファイルやメニューのような構造のことを「階層構造」と呼びます。

フォルダにもファイルと同じように名前をつけることができます(ただし、フォルダには一般的に拡張子はつけません)。ディスクの最も外側にあるフォルダを「ルートフォルダ」と呼び、A: のようにアルファベット一文字とコロンで表現します。

ファイルの構造の一例を図で表します。薄く塗りつぶされた長方形がフォルダ、そうでない長方形がファイルを表します。また、図ではファイルの拡張子は省略しています。

先ほどファイルは別々のフォルダに格納されている場合は同じ名前をつけることが出来ると述べました。このため、ファイル名だけでは、ファイルがどこにあるかを指定することはできません。そこでWindowsではファイルの場所をルートフォルダから順番にたどっていくことで指定します。指定する際にはフォルダとフォルダの間は半角の「¥」記号で区切って指定し、最後にファイル名を記述します。例えば上の例でレポート1を指定するには「A:¥レポート¥レポート1」と指定します。この指定をファイルの「パス」(path日本語で道筋)と呼びます。Windowsでは全てのファイルは必ずどれかのフォルダの中に属することになっており、パスでその位置を一意に表現することができます。

〜メタファについて〜

コンピュータの世界では頻繁にコンピュータの中のものが日常のものに喩えられます。例えば、コンピュータの画面のことを机の上に喩えてデスクトップと呼びます。このような喩えを「メタファ(隠喩)」と呼びます。フォルダ(folder)は日本語では書類などを挟み込むための紙挟みという意味を持ちますが、これもファイル(file日本語で書類の意)を挟みこんで整理するということから名づけられています。

また、他のOSや、昔のWindowsではフォルダのことをディレクトリ(directory)と呼んでいたと述べましたが、directoryは日本語で人名録のことを表しており、ファイルを住所や名前にみたてたところからそのような名前がつけられました。

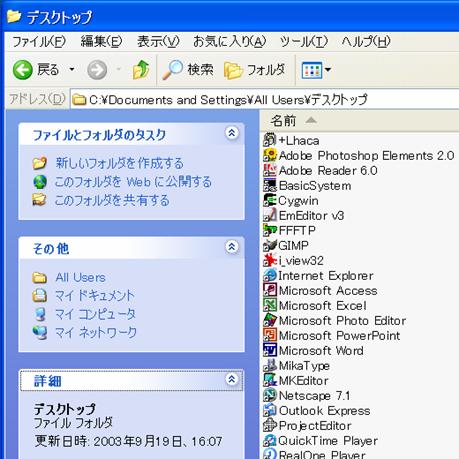

3. デスクトップとドライブ

WindowsではファイルをExplorerというアプリケーションによって操作します。これまでの授業で既にデスクトップ上のアイコンをダブルクリックしてアプリケーションを実行する例を挙げましたが、実はデスクトップが画面全体を覆う特殊なExplorerのウィンドウの一部として表示されています。従ってデスクトップ上でも授業の後半で説明するExplorerとほぼ同じ方法でファイルの操作を行うことができます。

スタートメニューの中にある「マイコンピュータ」のアイコンはルートフォルダの一覧を表示するExplorerを起動する為のアイコンです。これを選択するとExplorerが実行され、コンピュータのディスクを表すルートフォルダのアイコンの一覧が表示されます。Windows内のすべてのファイルはマイコンピュータから辿ることができます。

マイコンピュータのウィンドウ内には、現在コンピュータに接続されているディスクの一覧が表示されます。

l

ドライブ

コンピュータに接続されている記憶装置であるディスクを「ドライブ」と呼びます。それぞれのドライブにはアルファベット1文字の名前がついており、「Aドライブ」、「Bドライブ」のように呼ばれます。基本的には一つのディスクが一つのドライブに対応するのですが、ハードディスクのように容量が非常に大きいディスクの場合、一つのディスクを複数の領域(「パーティション」と呼びます)に分割して利用することがあります。

法政大学のコンピュータに接続されているドライブは次ページの表のようになっています。CドライブとDドライブはみなさんの目の前のコンピュータ内にハードディスクを表しています。法政大学のコンピュータは共同で利用されるため、前に使用した人が作成したファイルが次の人が使用する時に残らないように、CやDドライブにファイルを新しくつくっても、そのデータはシャットダウン操作を行うと消えてしまいます。

そこで、法政大学ではアカウントを持つユーザ一人一人に個人用のハードディスクの領域を用意し、その領域をGドライブからアクセスできるようにしています。Gドライブは目の前のコンピュータではなく、サーバ室と呼ばれる部屋にあるコンピュータのハードディスクの中身の一部を表しています。自分で作ったデータを残しておきたい場合はCやDではなく、Gドライブ(又はフロッピーディスク)に保存するようにして下さい。なお、Gドライブには各人30メガバイトまでのデータを保存することができます。

|

ドライブ名 |

内容 |

|

A |

フロッピーディスクを表します |

|

C |

ハードディスクのパーティションの一つです。主にOSやインストールされたアプリケーションに関するファイルが格納されています。 |

|

D |

ハードディスクのパーティションの一つです。主にユーザが作ったファイルを一時的に格納する為につかわれます。 |

|

E |

CD-ROMをあらわします。 |

|

G |

みなさん一人一人に用意されたドライブです。ここに30メガバイトまでみなさんの好きなデータを保存することができます。 |

|

H |

教員が学生に配布したいファイルを置く為の場所です。 |

l

フロッピーディスクのフォーマット

購入したばかりのフロッピーディスクは使用する前にフォーマットと呼ばれる作業を行う必要があります。フォーマットはノートや手帳の罫線のようなもので、これをフロッピーディスクに書き込まないと、コンピュータはフロッピー内のどこにファイルを格納してよいのか理解できません。フォーマットは以下の手順で行います。

1.

新品のフロッピーディスクをコンピュータに指し込む

2.

「スタートメニュー」→「マイコンピュータ」を実行する。

3.

3.5インチFDとかかれたアイコンをクリックし、マウスのメニューボタンをクリックする。そして表示されたメニューの中から「フォーマット」を選択する。

4.

表示されたパネルの中の「開始」ボタンをクリックする。

フロッピーディスクのフォーマットを行うと中身がすべて消えてしまうので注意してください。また、市販のフロッピーディスクの中にはあらかじめフォーマットが行われているものもあります。そのようなフロッピーディスクはフォーマット操作をせずにすぐに使用することができます。

また、ハードディスクも同様の方法でフォーマットできますが、OSを再インストールする場合などを除いて通常は行いません。フォーマットを行うとハードディスクの中身がすべて消えてしまうので法政大学のコンピュータのハードディスク(必要がなければ家のコンピュータも)は決してフォーマットしないで下さい。

4. Windowsアプリケーションでの基本操作

Explorerの操作説明を行う前に、Windowsアプリケーションの基本操作について説明します。一部のアプリケーションではこれらの操作を行えないものも存在しますが、大部分のアプリケーションではこれらの操作を行うことができるのでしっかり覚えてください。

l

クリック操作によるオブジェクトの選択

マウスの操作ボタンをクリックすることにより、マウスカーソルの下にあるオブジェクト(アイコンや図形や文字などアプリケーションが操作することができるもののこと)を選択することができます。選択されたオブジェクトは選択状態であることを表すために色が反転して表示されます。選択状態を解除するには、何もないところでマウスの操作ボタンをクリックするか、他のオブジェクトを選択します。また、文章を編集するアプリケーションの場合、マウスをクリックした場所に文字カーソルが移動します。

シフトキーを押しながらオブジェクトを選択した場合、特定の範囲に存在するオブジェクトを一度に選択状態にすることができます。メモ帳やワープロのような文章を書くアプリケーションの場合、文字カーソルの場所からマウスカーソルの下にある範囲の文章が選択状態になります。エクスプローラや図形編集ソフトのように文字カーソルが存在しないアプリケーションの場合、現在選択状態にあるオブジェクトからマウスカーソルの下にある範囲のオブジェクトが選択状態になります。

また、一部のアプリケーションでは、Ctrlキーを押しながらオブジェクトを選択することで、オブジェクトを追加して選択状態にする(選択したオブジェクトが既に選択状態にあるときは、選択状態を解除する)ことができます。

l

ドラッグ操作によるオブジェクトの選択

ドラッグ操作を行うことで、ドラッグ開始地点から、終了地点を対角線とする長方形の範囲に存在するオブジェクトをすべて選択状態にすることができます。エクスプローラのような文字カーソルの存在しないアプリケーションの場合、Shiftキーを押しながらドラッグすることで、それまでに選択されていたブジェクトの選択状態を解除せずに選択するオブジェクトを追加することができます。

また、一部のアプリケーションではCtrlキーを押しながらドラッグ操作を行うことで、ドラッグされた範囲のオブジェクトの選択状態を反転させることができます。

l

ドラッグ操作によるオブジェクトの移動

選択状態のオブジェクトの上にマウスカーソルを移動させ、ドラッグ操作を行うことにより、選択状態にあるオブジェクトをすべて移動させることができます。

l

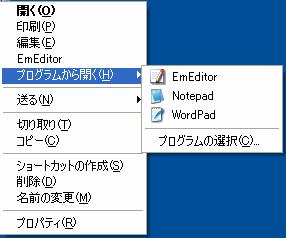

メニューボタンによる操作

オブジェクトの上にマウスカーソルを移動させ、マウスのメニューボタンを押すことで、そのオブジェクトに対してアプリケーションが提供する操作の一覧をメニューで表示させることができます。

l

スクロールバーによるスクロール操作

ウィンドウの右と下についている細長い棒のことをスクロールバーと呼びます。コンピュータの画面サイズは有限なので、アプリケーションのウィンドウのサイズより大きなサイズのものをコンピュータで表示する場合、どうしても全体の一部しか表示することができません。スクロールバーはウィンドウに表示されている内容を上下左右にずらして隠れている部分を表示させるためのものです。スクロールバーには表示を上下方向にずらす縦スクロールバーと、左右方向にずらす横スクロールバーの2種類があります。

縦スクロールバーはウィンドウの右端に表示され、上端と下端に矢印ボタンと、その間の「つまみ」と呼ばれるボタンから成ります。つまみをドラッグして上下方向に動かすか、矢印ボタンをクリックまたはプレスすることによりウィンドウ内に表示される内容が上下にスクロールします。横スクロールバーは方向が左右になるだけで同様です。

ホイールボタンが存在するマウスの場合、ホイールボタンを上下に回転することでスクロール操作を行うことも可能で、特にスクロールさせる量が少ない場合に便利です。

ちなみに「ウィンドウ」は、アプリケーションが扱うデータのうち、全体の中の一部分を窓(window)から覗き込むように表示することから名づけられています。

5. Explorerの各部の解説

l

標準のボタン

Ø

戻るボタン

Explorerの表示を一つ前にExplorerが表示していたフォルダの内容に戻します。

Ø

進むボタン

戻るボタンの逆で、表示内容を戻るボタンを押す前の表示に戻します。

Ø

上へ

一つ上の階層のフォルダを表示します。

Ø

検索

ファイルやフォルダなどを検索します(次回の授業で説明)。

Ø

フォルダ

左部分にフォルダのエクスプローラバーを表示します(次回の授業で説明))。

Ø

表示

フォルダやアイコンの表示形式を変更します(次回の授業で説明)

l

アドレスバー

アドレスバーには現在表示しているフォルダのパス名が表示されています。また、右にある「▼」ボタンをクリックすることで代表的なフォルダが表示されるので、この中からフォルダを選択してクリックすることで表示するフォルダを変更することができます。

アドレスバーに直接表示したいフォルダのパスを入力することで、指定したフォルダを表示することもできます。試しにC:と入力してCドライブの内容を表示して下さい。

ファイルやフォルダの詳細情報 特別なフォルダの一覧 アドレスバー 標準のボタン ファイルやフォルダに 対して行える操作一覧![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

l

ファイルとフォルダのタスク

フォルダ内の現在選択されているファイルやフォルダに対して行うことができる操作の一覧が表示され、クリックすることで、ボタンに表示されている操作を行うことができます。表示される操作の一覧は選択されているファイルの種類によって変化します。

l

その他

ウィンドウの左のその他の部分にはWindowsでよく使われるフォルダが表示されます。そのボタンを押すことでウィンドウの中身が対応するフォルダへ移動します。

マイドキュメントはユーザが作成したドキュメントを格納するために用意されたフォルダで、法政大学の教育用コンピュータの場合、Gドライブ内のフォルダを指します。

マイコンピュータはコンピュータの様々な設定を行う為のフォルダです。

l

詳細

ファイル又はフォルダが選択されている場合はそれらの詳細情報、選択されていない場合は、現在表示しているフォルダの詳細情報が表示されます。

なお、画面の左部分には状況によって、「ファイルとフォルダのタスク」、「その他」、「詳細」以外のボタンが表示される場合があります。

6. Explorerの基本操作

注意:C、D、Gにあらかじめ存在するファイルの名前を変更したり削除しないで下さい。コンピュータが正常に動作しなくなる恐れがあります。Gドライブのルートフォルダにファイルを作成するともともとあったファイルと作成したファイルが区別できなくなる恐れがあるので、Gドライブに作業用のフォルダを作ってその中で作業することをお勧めします。

l

ダブルクリック操作による任意のアプリケーションの実行

アイコンをダブルクリックした場合にどのアプリケーションが実行されるかはファイルの拡張子で決まるということはすでに説明しました。

アイコンをダブルクリックした場合にどのアプリケーションが実行されるかはファイルの拡張子で決まるということはすでに説明しました。

ファイルを処理するためのアプリケーションを自分で選択して開きたい場合は、ファイルの上にマウスカーソルを移動させメニューボタンをクリックし、「プログラムから開く」のサブメニューの中からアプリケーションを選択します。一覧に望みのアプリケーションがない場合は「プログラムの選択」をクリックして表示されるパネルの中からアプリケーションを選択して下さい。

l

フォルダやファイルの新規作成

フォルダやファイルを新しく作成するには、以下の3種類の方法があります。まずフォルダの作成方法から説明します。

Ø

メニューの「ファイル」→「新規作成」→「フォルダ」を選択する。

Ø

フォルダやファイルのアイコンがない場所でメニューボタンをクリックし、表示されるメニューのなかから「新規作成」→「フォルダ」を選択する。

Ø

なにも選択されていない状態でウィンドウの左の「新しいフォルダを作成する」ボタンをクリックする。

いずれかの操作を行うと新しいフォルダがExplorerのウィンドウ内に作成され、フォルダの名前が編集可能な状態になるので、新しいフォルダの名前を入力します。

上記の「新規作成」のサブメニューの中には「フォルダ」以外にもいくつかの基本的なデータ形式の一覧が表示されます。ファイルを新規作成するには、それらの中から作成したいファイルの形式を選択します。例えば「テキストドキュメント」を選択すると、メモ帳で編集するためのファイルが作成され、ファイルの名前が編集可能な状態になるので、名前を(拡張子を変更しないように注意)入力します。

注:新規作成を行えないフォルダ(マイコンピュータなど)も存在します。

l

フォルダやファイル名の変更

フォルダやファイル名を変更するには、以下の3種類の方法があります。

Ø

変更したいフォルダ又はファイルを選択状態にし、「ファイル」メニュー又はウィンドウの左に表示されるボタンの中から「名前の変更」を選択する。

Ø

変更したいフォルダ又はファイルの上でメニューボタンをクリックして表示されるメニューの中から「名前の変更」を選択する。

Ø

変更したいフォルダ又はファイルを選択状態にしてから、アイコンの名前の部分をクリックする。この場合、急いで名前の部分をクリックするとダブルクリック操作になってしまうので注意してください。

いずれかの操作を行うとアイコンのファイル名の部分が編集可能になるので拡張子を変更しないように注意しながら新しい名前を入力して下さい。

l

フォルダやファイルの移動やコピー

フォルダやファイルを別のフォルダ内に移動するには以下の方法があります。

Ø

移動先のフォルダを別のExplorerのウィンドウで開いておき、移動させたいフォルダやファイルをドラッグし移動先のフォルダのウィンドウ上でリリースする。

Ø

移動先のフォルダが移動元のフォルダ内に存在する場合は、直接フォルダやファイルを移動したいフォルダのアイコンの上にドラッグしてリリースしても良い。

Ø

移動させたいファイルを選択状態にし、メニューの「編集」→「フォルダへ移動」を選択するか、左の「このファイルを移動する」をクリックする。移動先のフォルダを指定するパネルが表示されるので選択するとファイルが移動する。

ファイルのコピーは上記とほぼ同じですが、ドラッグ操作の場合はCtrlキーを押しながら操作を行います。メニュー操作の場合は「このファイルをコピーする」を選択します。移動とコピーの違いは元のファイルが元のフォルダに残るか残らないかです。

注意:ドラッグによる移動操作を行った場合、移動元と移動先のドライブが異なる場合はCtrlキーを押さなくてもコピーされます。ドライブが異なる場合でもファイルを移動したい場合はShiftキーを押しながらドラッグして下さい。

ドラッグ操作の場合、ファイルが移動するかコピーするかは、ドラッグ中のアイコンの右下部分を見ることで区別することができます。コピーが行われる場合、アイコンの右下に+マークが表示され、移動が行われる場合は何も表示されません。

なお、移動やコピーを行う場合には以下の点に注意してください。

Ø

移動又はコピー先のフォルダに同じ名前のフォルダやファイルが存在した場合、それまで存在していた同名のフォルダまたはファイルは上書きされてなくなってしまいます。そのような操作を行った場合、上書きを行うかどうかをコンピュータが聞いてくるので上書きしたい場合は「はい」を、したくない場合は「いいえ」を選択(操作が取り消されます)してください。

Ø

フォルダのコピーを行う場合、そのフォルダの中にあるファイルやフォルダの中身がすべて移動先にコピーされてしまいます。フォルダの中に巨大なデータがあった場合は、移動先のドライブに空き容量が存在しない場合はコピーすることができない場合があります。フォルダをコピーする場合には、本当にそのフォルダの中身を全てコピーしたいかどうか良く考えてからコピーしてください。

l

フォルダやファイルの削除

いらなくなったフォルダやファイルを削除するには以下の方法があります。

Ø

削除したいフォルダやファイルを選択状態にし、メニューの「ファイル」→「削除」を選択するか左の「このファイルを削除する」ボタンをクリックする。

Ø

削除したいフォルダやファイルを選択状態にし、Deleteキーを押す

これらの操作を行うと「ファイルをごみ箱に移してもいいですか?」と表示された確認パネルが画面に表示されるので「はい」をクリックします。

こうして削除されたファイルはフォルダ内の表示が消えてしまうので、コンピュータ内から完全に消えてしまったように見えますが、実際にはまだコンピュータのディスクの中に残っています。これは削除操作がとりかえしのつかない操作であるため、間違ってファイルを削除した場合でも後から元に戻すことができるようにするためです。削除操作を行ったフォルダやファイルは、実際には「ごみ箱」と呼ばれる特別なフォルダの中に移動され、ごみ箱の中からファイルを移動することで再び利用することができるようになります。ごみ箱のフォルダのアイコンはデスクトップ上に表示されます。

ごみ箱に移動されたファイルを本当にディスクから消去するにはごみ箱のフォルダ内で削除操作を行います。この操作を行ってしまうと消去したファイルは二度と戻ってこないので注意してください。また、ごみ箱上でメニューボタンをクリックし、「ごみ箱を空にする」を選択することでごみ箱内のすべてのファイルを消去することができます。

注意:ディスクによっては削除操作を行うとゴミ箱にいかずに、すぐにファイルが消去される場合があります。この場合は、削除操作を行うと「○○を削除しますか」というパネルが表示されます。フロッピーディスクやGドライブのファイルがこれに該当し、それらのファイルは削除すると二度と復活できないので注意して下さい。

また、フォルダを削除するとその中身がすべて削除される点に注意して下さい。

l

練習問題

1.

デスクトップに「literacy」という名前のフォルダを作成する。

2.

literacyの中身を表示し、その中に「text」と「mail」という名前のフォルダを作成する。

3.

textの中身を表示し、sample.txtという名前のテキストファイルを作成する。

4.

sample.txtをmailフォルダに移動し、次にliteracy、mailの順でフォルダへコピーする。

5.

4でコピーしたファイルを削除してゴミ箱へ移動する。

6.

ゴミ箱の中身を表示し、ゴミ箱へ移動したsample.txtをディスクから削除する。

7.

上記の操作をGドライブで行い、削除した場合の動作の違いを確かめる。

質問のメールなどは、 sigesada@edu.i.hosei.ac.jp までお願いします。

授業の資料の最新版は http://www.edu.i.hosei.ac.jp/~sigesada/ にあります。