法政大学国際文化学部

情報リテラシーI,II

担当 重定 如彦

2003年 7月

10日

第24回 プレゼンテーション(その2)

1. 図形と画像

PowerPointではWordと同様の方法で図形や画像をスライドに挿入することが可能です。

·

クリップアート

PowerPointではWordと同様にクリップアート(あらかじめ用意されたよく使われる画像集)を利用することができます。クリップアートをスライドに挿入するにはスライドのレイアウトの名前の中に「コンテンツ」が入っているものを選択してクリップアートボタンをクリックするか、図形ツールバーの「クリップアートの挿入」ボタンを押します。クリップアートの種類を選択するためのパネルが表示されるのでその中から選択するとスライドにクリップアートが挿入されます。クリップアートはWordと同様の方法で、クリックして選択、ドラッグして移動、変形を、Deleteキーで削除することができます。

この移動と変形と削除操作はスライドの中のほぼ全てのオブジェクト(テキストボックス、図形、画像、グラフ、etc)に共通する操作です。今後は特に移動と変形について記述しませんが、同じ方法で移動と変形操作を行うことができることを覚えて下さい。

·

ワードアート

Wordと同様にワードアート(特殊効果が設定された文字)を挿入することができます。ワードアートを挿入するには、メニューの「挿入」→「図」→「ワードアート」を選択するか、図形ツールバーの「ワードアート挿入」ボタンをクリックします。ワードアートの種類を選択するパネルが表示されるので選択し、文字を入力するとワードアートがスライドに挿入されます。ワードアートの編集はWordと同じでワードアートを選択した時に表示される「ワードアート」という名前のツールバーを使って行います。

·

図形

多角形や矢印などの図形をスライドに挿入することができます。これを行うにはメニューの「挿入」→「図」→「オートシェイプ」を選択するか、図形ツールバーのオートシェイプボタンを押します。図形の操作方法はWordと同じです。なお、動作設定ボタンに分類される図形はWordにはないタイプの図形です。これについては次回の授業で説明します。

·

その他のコンテンツ

レイアウトに「コンテンツ」が入っているタイプのスライドには6つボタンがあります。その中で「図の挿入」はファイルから画像を読み込んで挿入するボタンです。試しにウェブページ作成の授業の時にG:\www\imageに保存したtv.jpgをスライドに挿入して下さい。

「Mediaクリップの挿入」は動画や音データを挿入するボタンです。このボタンを押すとパネルが表示されるのでクリップアートと同様の方法でデータを検索して選んでください。

·

練習問題1

下記のスライドはワードアートや図形や画像を使ったスライドの例です。下記のスライドを各自作成して下さい。ヒント:白紙のスライドを選ぶ。タイトルの部分はワードアート。クリップアートは「プレゼンテーション」で検索。吹き出しの中の文字を下にずらすには、書式設定バーの右の▼ボタンをクリックし、「ボタンの表示/非表示」→「書式設定」→「段落間隔の拡大」を行って表示されるボタンを使えば良い。

2. グラフ

·

グラフの新規作成

PowerPointのスライドにグラフを挿入するにはスライドのレイアウトの名前の中に「コンテンツ」が入っているものを選択して「グラフの挿入」ボタンをクリックするか、図形ツールバーの「グラフを挿入」ボタンを押します。PowerPointのグラフはExcelのグラフと非常に良く似ていますが、より手軽に作成することができるようになっています。

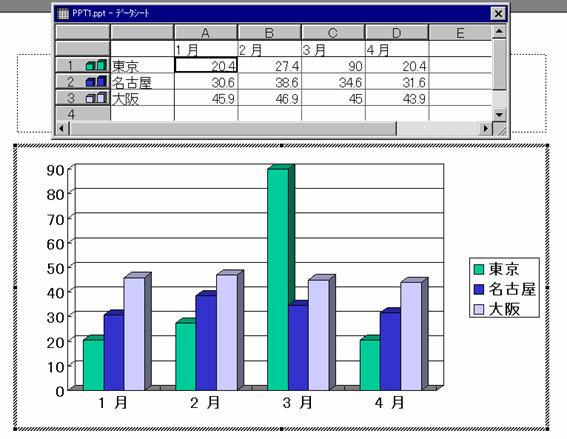

グラフは以下のようにスライドの中に実際に表示されるグラフの部分と、別のウィンドウの中にグラフに表示するデータが記述されている「データシート」から構成されます。新しく作成されたグラフにはあらかじめサンプルとなるデータが入力されているので、それを参考に自分のデータを入力することでグラフを完成することができます。

![]()

グラフ

·

グラフのデータの編集

グラフのデータの編集はデータシートを使って行います。データシートはExcelに非常に良く似ていますが計算能力は持ちません。データシートは横方向にグラフのそれぞれの系列データ、縦方向にそれぞれの項目のデータを入力します。ただし、1列目と1行目に入力されているデータはグラフの数値ではなくそれぞれ「系列名」と「項目軸名」を表します。この文章だけではわかりにくいと思いますので実際のグラフの内容とデータシートの内容がどのように対応しているか自分の目でみて確かめて下さい。

データシートのデータを書き換えるとグラフの表示が即座に変更されます。また以下の操作で系列や項目を新規作成したり削除することができます。

Ø

系列の新規作成:新しい行にデータを書き加える

Ø

系列の削除: 削除したい行の番号の部分(灰色でグラフの形状が図で表示

されている部分)をクリックし、Deleteキーを押す

Ø

項目の新規作成:新しい列にデータを書き加える

Ø

項目の削除: 削除したい列のアルファベットの部分をクリックして列全体

を選択し、Deleteキーを押す

·

グラフの種類の設定

新規作成されたグラフは縦の棒グラフで表示されますが、後から他の種類のグラフに変更することができます。グラフの種類を変更するにはグラフの部分をダブルクリックして編集モード(データシートウィンドウが表示される状態)にして、メニューの「グラフ」→「グラフの種類」を実行します。グラフの種類を選択するためのパネルが表示されるので、その中から変更したい種類のグラフを選択して下さい。なお、このパネルはExcelでグラフを作るときに使ったパネルと同じものです。

·

グラフオプションの設定

グラフの細かい設定を行うにはメニューの「グラフ」→「グラフオプション」を選択します。パネルが表示されるのでそれを使って様々な設定を行うことが出来ます。ここで表示されるパネルもExcelのグラフ作成時に使ったものと同じです。それぞれの項目の意味やパネルの使い方はExcel時のプリントを参照して下さい。

·

グラフの構成要素の書式設定

グラフの色や、グラフに表示される文字のフォントなどグラフの構成要素に対して細かい設定を行うことが出来ます。これを行うには変更したいグラフの構成要素をマウスでクリックして選択し、マウスの右ボタンで表示される「○○の書式設定」(○○の部分には選択した構成要素の名前が入ります)を選択します。パネルが表示されるのでExcelのグラフと同様の方法で様々な設定を行うことが出来ます。

·

Excelで作成したグラフの挿入

Excelで作成したグラフを挿入するにはExcel上でグラフを選択してコピーし、PowerPoint上で貼り付け操作を行います。この場合、グラフは図形として挿入されるので数値を編集してグラフの形状を変更することはできません。貼り付けるときに「形式を選択して貼り付け」を行い、「リンク貼り付け」を選択してExcelのデータと連動させることも可能です。

·

グラフ作成のポイント

見てわかりやすいグラフを作成するにはいくつかのポイントがあります。

Ø

適切なグラフの種類を選ぶ

グラフには棒グラフや円グラフなど様々な種類がありますが、それぞれのグラフには適したデータと適さないデータがあります。例えば通常の棒グラフは「数値の大小を比較」するのに適していますが「数値の割合の比較」には適していません。数値の割合の比較を表現したい場合は「積み上げ棒グラフ」や「円グラフ」が適しています。プレゼンテーションでは相手に自分が伝えたいことをわかりやすく伝えることが重要なので、グラフを作るときはグラフのデータから何を伝えたいかを考えてそれを伝えるのに適切なグラフの種類を選択して下さい。

Ø

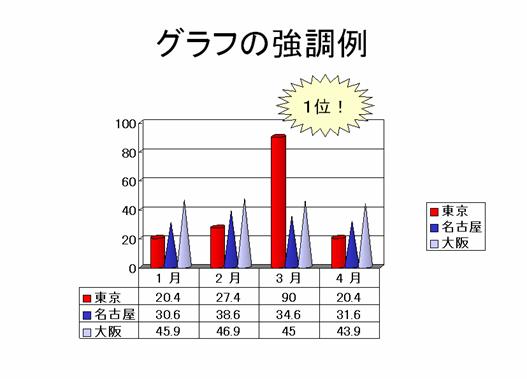

強調したいデータを目立つ色や形にする

グラフの中で特に強調したいデータがある場合はその部分のグラフの色を目立つ色にしたり形を変えると良いでしょう。例えば先ほどのグラフの場合、「東京」のデータを強調したい場合は東京の系列の色を赤にしたり、棒の形を変えたりすると目立つようになり、見た人が一目でこのグラフで重要なデータがどれかがわかるようになります。他にもテキストボックスやオートシェイプを使って強調するのも有効です。

練習問題2:グラフの新規作成で作成されるグラフに手を加え、以下のようなスライドを作成して下さい。プリントは白黒なのでわかりませんが、東京の棒グラフの色を赤に変更して下さい。また、1位!の部分はオートシェイブを使っています。

Ø

適切なデータ量

時々グラフに必要以上にデータを入れる人がいますが、プレゼンテーションの説明に必要のないデータは見た人の理解を著しく低下させます。また無駄にデータが多いグラフは見た目がごちゃごちゃしてわかりにくくなります(折れ線グラフに折れ線が20本あるグラフを想像してみてください)。グラフに限りませんが、シンプルなものほど見た人の理解度が上がる傾向があるのでグラフに書くデータは必要最小限なものにとどめるのが良いでしょう。なお、いくらシンプルが良いからといって必要なデータをカットしたり、軸の数値や凡例まで省略してしまうのはやりすぎです。

このグラフでは、グラフのメモリが混みすぎており、さらに必要もないのにデータラベルを表示しているため非常に見づらくなっています。

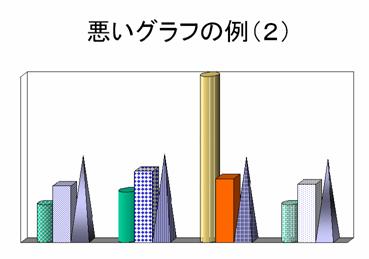

前の例とは逆にこちらはメモリや凡例を一切表示していないので全く何のグラフであるかがわかりません。また、意味もなくグラフの形状やグラフの模様をそれぞれ異なった設定しているのも見た人が混乱する原因となるでしょう。

3. 画面切り替え効果

PowerPointではスライドにアニメーション効果(次回の授業で説明します)をつけたり、スライドを切り替えた時に特殊な表示効果をつけることができます。画面切り替え効果を設定するにはメニューの「スライドショー」→「画面切り替え」を選択します。ウィンドウの右の部分に様々な効果が表示されるので、その部分を使って様々な画面切替効果を設定することができます。

·

効果

「選択したスライドに適用の下」に効果の一覧が表示されます。この部分をクリックすると、画面のスライドがクリックした効果で表示されます。その下「速度」で効果のスピードを「早く」、「普通」、「遅く」の3段階で設定することができます。

·

サウンド

画面切り替え時に音を鳴らすことができます。メニューで鳴らしたい音の種類を設定します。なお、サウンドはコンピュータが音が出る設定になっていないと出ないので注意して下さい。教室のコンピュータはそのままでは音が出ない設定になっています。

·

画面切り替りのタイミング

スライドショーモードでのスライドの画面の切り替えのタイミングを設定することができます。「クリック時」を選択するとマウスをクリックした時に次のスライドへ切り替わります。「自動的に切り替え」を選択するとその下の「秒」のところで時間を設定された時間が経過すると自動的にスライドが切り替わるようになります。

「自動的に切り替え」はかなり練習を積まないと説明の途中で画面が勝手に切り替わるような事態になりかねませんので通常は「クリック時」を選択すると良いでしょう。

·

適用と全てに適用

画面切り替え効果は通常は現在表示しているスライドにのみ適用されます。すべてのスライドに同じ画面切り替え効果を設定するには、「全てに適用」ボタンを押してください。

·

効果の確認

「再生」ボタンをクリックすることで、そのスライドに適用されている画面切り替え効果を確認することができます。また、実際の効果がどのようなものであるかは、スライドショーモードで確認することができます。各自スライドに様々な画面切り替え効果をつけて、スライドショーモードでどのように表示されるかを確認して下さい。

·

画面切り替え効果の注意

画面切り替え効果以外の場合もそうですが、あまり派手な効果は乱用すると却って逆効果となる場合があります。例えば、用意されている効果の中には目がちかちかするような効果も含まれています。こういった画面切り替え効果はスライドの適切な場面で利用するとそのスライドが目立ってよいのですが、全てのスライドに適用してしまうと、視聴者の目が疲れて却って逆効果になってしまう場合があります。すべてのスライドに画面切り替え効果をつける場合は、おとなしめの効果を利用すると良いでしょう。

4. 課題

以下のデータはここ5年の東京六大学野球の各チームの成績(順位)です。

(データは東京六大学野球連盟のホームページを元に作成しました)

|

|

10年春 |

10年秋 |

11年春 |

11年秋 |

12年春 |

12年秋 |

13年春 |

13年秋 |

14年春 |

14年秋 |

|

法政 |

4 |

1 |

2 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

早稲田 |

5 |

4 |

1 |

3 |

3 |

4 |

2 |

3 |

1 |

1 |

|

慶応 |

2 |

3 |

3 |

5 |

5 |

1 |

5 |

1 |

5 |

5 |

|

立教 |

3 |

5 |

5 |

1 |

4 |

3 |

3 |

5 |

2 |

3 |

|

明治 |

1 |

2 |

4 |

4 |

2 |

5 |

4 |

4 |

4 |

2 |

|

東大 |

6 |

6 |

6 |

6 |

6 |

6 |

6 |

6 |

6 |

6 |

このデータを元に東京六大学野球の成績を表すグラフが入ったスライドを作成して下さい。

なお、スライド作成にあたっては以下の点に注意して下さい。

·

それまで作業していたプレゼンテーションは一旦メニューの「ファイル」→「閉じる」を実行して終了し、新しいプレゼンテーションを新規作成して下さい。

·

スライドは上記の内容を記述した1枚のスライドだけでOKです。この課題では特にタイトルスライドを作成する必要はありません。

·

このスライドのタイトルはスライドの内容を簡潔に表す内容にして下さい。

·

グラフは横軸を年、縦軸を順位にして下さい。

·

グラフの種類、色、形状などは自由にしてもらってかまいません。自分が最も適切だと思うグラフを作って下さい。

·

スライドの中にはグラフ以外に必ずテキストボックスを使って法政大学の成績について何か簡単なコメントを入れて下さい。

·

もし必要であれば図形を使ってグラフを強調して下さい。

·

完成したものは、Gドライブに保存し課題のメールに添付ファイルで送って下さい。

·

締切りは来週の授業までです。

ヒント:そのまま作成するとY軸の上が7、下が0のグラフができあがります。順位のように上を小さい数字にしたい場合は、軸の書式設定の「目盛り」で「軸を反転する」を選べば軸の数字の上下が反転します。ただし、その場合項目軸が上へ行ってしまうので、「最大値でX/項目軸と交差する」をチェックすると項目軸が下に戻ります。

Y軸に0や7が表示されるのが気持ち悪い方は、同じく「目盛り」で最小値を1、最大値を6.5にして、グラフのプロットエリアの枠を表示しない設定にすると良いでしょう。

質問のメールなどは、sigesada@edu.i.hosei.ac.jpまでお願いします。

授業の資料の最新版はhttp://www.edu.i.hosei.ac.jp/~sigesada/にあります。